Ради задания

Месье, мы больше ничем не можем вам помочь. Я прошу вас покинуть отель, — повторил администратор, уставив на Лондона Темсона равнодушные глаза. Портье любезно указал на дверь.

Позади уже столпились люди, кто-то был заинтригован, но по большей части постояльцы сонно ждали своей очереди, не вдаваясь в подробности разговора. Темсон, умевший читать мысли, не обращал внимания на окружающих и направил все ментальные усилия на администратора. Ну, должен же быть какой-то выход из дурацкого положения!..

— Вы задерживаете других гостей, месье, — тут же напомнил администратор. Он думал только о том, насколько же надоел ему весь этот бардак под конец почти суточной смены.

Выход нашёлся, хотя и совсем внезапный. К стойке скользнул какой-то тип.

— Вам нужна помощь, месье Бертран?

— Даже не знаю… — пробормотал администратор, бросив взгляд на Темсона.

Типом оказался Париж. Обернувшись, он удивлённо поднял брови.

— Месье Темсон, какая неожиданность! — сказал он, затем склонился над стойкой и быстро перекинулся парой слов с месье Бертраном. Удалось различить только «мадам покинет позже», «это мой друг, нельзя ли...» и «куда добавили?» Появление Патриса де Лясена было чистой случайностью, хотя даже далёкому от суеверий Темсону подобное стечение обстоятельств показалось поначалу невероятным. Но вмешательство де Лясена ничего так и не дало — администратор по-прежнему настаивал на удалении английского гостя. Темсон хотел было продолжить своё противостояние с дурацким отелем, но в этот момент почувствовал уверенную руку, предостерегающе сжавшую его локоть.

— Не волнуйтесь, месье Бертран, мы с месье Темсоном как раз собирались прогуляться.

— Неужели? — опешил Лондон.

— Ага.

Де Лясен повёл его к дверям, и тот не стал сопротивляться и даже не обернулся на ухмыльнувшегося нагловатого портье.

Не перекинувшись более ни словом, они прошли до угла, спустились к Риволи, пересекли сад Тюильри и остановились на набережной. С противоположного берега на них уставился циферблат музея Орсэ. Посмотрев на часы, де Лясен оглядел улицу. Молчание было неуютным, но, слава всем богам, спутник нарушил его.

— Вы сейчас не заняты? Давайте выпьем кофе? Есть одно местечко у Монпарнаса… Но идти далековато.

Как по заказу примчалось такси. Париж назвал адрес, и они — снова в тишине — поехали. До кафе добрались за какие-то пять минут. Лондон не задавал вопросов, не возмущался, и сам дивился этому своеобразному параличу: что-то было не так, что заставляло его постоянно вслушиваться в окружающий мир. Он лишь буркнул благодарность официанту, когда тот принёс для него чай и тонкий, ароматный блинчик.

— Я думал, вы говорили про кофе…

— Вы выглядите как тот, кто несколько суток не пил чаю, — усмехнулся де Лясен и задумчиво уставился в окно.

Пару минут спустя Темсон всё-таки смог выдавить слово, которое всегда давалось ему с трудом:

— Спасибо.

На это спутник ответил вежливой улыбкой. Отпив кофе, он поморщился.

— Какими судьбами у нас?

Вопрос прозвучал невинно, но как будто бы на что-то намекал.

— По работе, — ровно ответил Лондон.

И тут он понял, что стало причиной его ступора: разум Парижа, прежде всегда открытый для считывания, ныне был недосягаем и словно экранирован. Какая-то тупая, неосязаемая пустота... Наверное, осознание проступило на его лице, потому что француз всё понял и посмотрел на своего визави с превосходством, будто выиграл сложную партию в шахматы.

— Я полагал, когда направляешься в гости, следует оповестить хозяев, — сказал де Лясен. — В конце концов, вы настоятельно просили меня загодя сообщать о визите лично вам, соберись я в Лондон. Или вообще в Великобританию. — Он перегнулся через столик и доверительно добавил: — Но вы можете ездить по всей остальной Франции, не информируя меня, ничего страшного.

Прекрасно понимая, что в многолетнем стремлении отвадить от себя неуместно дружелюбного, вечно мешающего и во всё лезущего де Лясена, Темсон сам спровоцировал «похолодание», он всё же признавал, что эти перемены ему жутко не нравились. Особенно напрягало то, что де Лясену в принципе крайне сложно было надоесть настолько, чтобы он источал яд и не стеснялся этого. Он ведь ненавидел конфликты, почти всё спуская на тормозах, и после каждой стычки с Лондоном неизменно мирился с ним. Выходит, и у его терпения имелся предел. Темсон не определился, что смущало его сильнее: это или непривычная тишина вместо яркого ума.

— Прошу прощения, — сказал он, не теряя достоинства. — Я приехал ночью.

— Сегодня?

— Вчера, — нехотя признался Темсон, тщательно подбирая слова. — Поездка оказалась внезапной и для меня. Всё это время я был очень занят.

Де Лясен сощурил глаза.

— Почему месье Бертран выгнал вас из «Ритца»?

Темсон ожидал этого вопроса с самого начала, хотя надеялся, что не услышит его, и, набив рот блинчиком, выиграл немного времени для обдумывания. Париж счёл нужным дать некоторое пояснение.

— Он вам, кажется, не сообщил, что добавил вас в особый чёрный список, которым отели делятся друг с другом. Гости из этого списка становятся персонами нон грата во всех приличных гостиницах. Но попасть в такой список чрезвычайно непросто. Потому я и спрашиваю: чем же вы так рассердили месье Бертрана?

Говорить правду или даже полуправду не хотелось, но врать в сложившейся ситуации казалось ещё более нелепым. Англичанину в Париже и без того тяжело было обнаружить союзников.

— Я… собрал передатчик из телефона в номере. А потом заподозрил слежку. И уничтожил аппарат, так… м-м… полагается по инструкции. Я планировал убрать за собой, но меня опередила горничная.

Пожав плечами, Темсон с самым независимым видом отправил в рот последний кусок блинчика. Пускай француз смеётся, пускай, не жалко…

Но де Лясен, фыркнув, почти мгновенно оттаял.

— Пф-ф, боже, я думал случилось что-то серьёзное. Вот же зануды! Сдался им этот телефон… Месье Бертран не посвятил меня в детали, но с его слов выходило, что вы преступник в международном розыске…

— Что же вы ему не поверили, — мрачно пробормотал Лондон.

Выдержав паузу, Париж ответил:

— Я-то вас хорошо знаю, в отличие от Бертрана… Только вот я думал, вы бросили агентуру и начали финансовую карьеру.

— Начал. Однако бывшее начальство считает уместным привлекать меня к полевой работе...

— А вы не можете им отказать, — подхватил де Лясен. — Понимаю.

Едва не скрипнув зубами, Темсон сжал челюсти.

— Да. Иначе можно попрощаться со статусом секретности.

— Умные люди со временем и так обо всём догадываются.

— Верно. А остальным с этим помогать не следует.

Не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять: они с де Лясеном подумали об одном и том же. Память о нацистских инженерах и учёных, проявивших нездоровый интерес к городским воплощениям, была свежа даже тридцать лет спустя. Кодекс о секретности появился после войны и стал первым в истории соглашением, заключённым городами для защиты от людей, которые видели в воплощениях инструмент влияния, власти или попросту оружие.

Вздохнув, Париж опустил глаза.

— Простите меня. Конечно, вы правы.

Больше не возвращаясь к этой теме, они допили чай и кофе.

— Всё же вам стоило сообщить мне, что приедете, — мягко упрекнул де Лясен, поднимаясь из-за стола и застёгивая пуговицу пиджака. На вопросительный взгляд Темсона он ответил: — Та милая квартирка, где мы с вами жили в сорок втором, пустует, и никто бы не выгнал вас за сломанный телефон… Ну что ж, приятно было вас повидать. К сожалению, мне пора.

Уже пожимая чужую руку, Лондон кое-что вспомнил и спохватился.

— Погодите. Вы сказали, что меня занесли в какой-то список. Куда же мне идти?

— Хм, не знаю. Может быть, в аэропорт?

— Я улетаю послезавтра.

— Так летите сегодня.

— Не могу. За мной следят, мне надо задержаться хотя бы на пару дней.

Внимательно вглядевшись в его лицо, де Лясен дёрнул уголком губ.

— Из всех способов напроситься в гости вы выбрали самый странный, понимаете? — Француз направился к выходу. Лондон, захватив свой дипломат, поспешил за ним. — Уговорили. Даже найду для вас ненужный телефон… Приезжайте вечером, часам к десяти. Вам есть, куда записать адрес?.. Это большая квартира, там полно места. Кажется, вы там не бывали…

— Вечером? — переспросил Темсон, едва они оказались на улице. Де Лясен, вскинув руку, принялся ловить такси.

— Да. Думаю, я уже буду дома… — тут он обернулся, и, видимо, от него не укрылось замешательство Лондона. — У меня назначен визит в театр сегодня, я не могу отказаться, — с сожалением произнёс он.

— Я мог бы пойти с вами.

— Со мной? В театр?

— Да.

— Я иду на балет в Парижскую оперу.

— Хорошо.

— Вы любите балет?

Наверное, Темсон выглядел совсем помешанным; он и сам до конца не понимал, почему бы ему не скоротать эти несколько часов в ином месте. Найти, к примеру, другое жильё, сбросить с хвоста слежку. Впрочем, рядом с де Лясеном было сейчас безопаснее всего, напомнил себе Лондон, ведь тот вёл самую обыкновенную жизнь.

— Вполне люблю. К тому же, у вас вроде бы неплохие театры.

— Вы только что сделали комплимент Опере, или мне послышалось?

— Заочный комплимент. Не имел чести посетить.

— Что вы говорите? В самом деле? А кого же мы приглашали на её открытие… — Подъехала машина. Де Лясен распахнул дверцу. — И в гости напросились, и на балет, Темсон. Два — ноль в вашу пользу!

Они оба разместились на заднем сидении. Когда Париж сообщил водителю место назначения, Лондон удивился: «Мы что, уже едем в театр?», но ему не ответили. Де Лясен напевал какую-то мелодию и легонько отбивал ритм на колене. Темсон заметил, что француз, вопреки вроде бы вернувшемуся к нему благодушию, не спешил так же быстро открывать свой разум.

Такси еле тащилось по заторам. От нечего делать Лондон смотрел на ползущие мимо дома. Несмотря на однотипность и простоту, их молочно-бежевый цвет излучал наивное спокойствие, словно город и все, кому посчастливилось оказаться в нём, запечатлены на фотографии и уже ни при каких обстоятельствах не исчезнут с неё вовек.

Какого чёрта де Лясен вспомнил «квартирку из сорок второго», словно то была дружеская посиделка, а не оккупация? Насмотревшись на зверства нацистов в сданном без боя городе, Темсон не питал к тому времени и уж тем более к квартиркам никаких светлых чувств.

Ну да ладно. Можно разок и поддакнуть типчику вроде де Лясена, это наверняка окупится в будущем. Всё же сейчас француз был гораздо непредсказуемее, и потому опаснее, особенно когда столь безупречно изображал благожелательность.

Их высадили у величественных каменных ворот театра, за которыми прятались небольшой строгий дворик и служебный вход. Де Лясен, немного помявшись, изрёк:

— Я иду не смотреть балет, а участвовать в нём.

— Участвовать?

— Танцевать… Вы можете подождать меня где-нибудь неподалёку, если хотите.

По лицу де Лясена было видно, что он почему-то смущается. Темсон посчитал своим долгом подбодрить его.

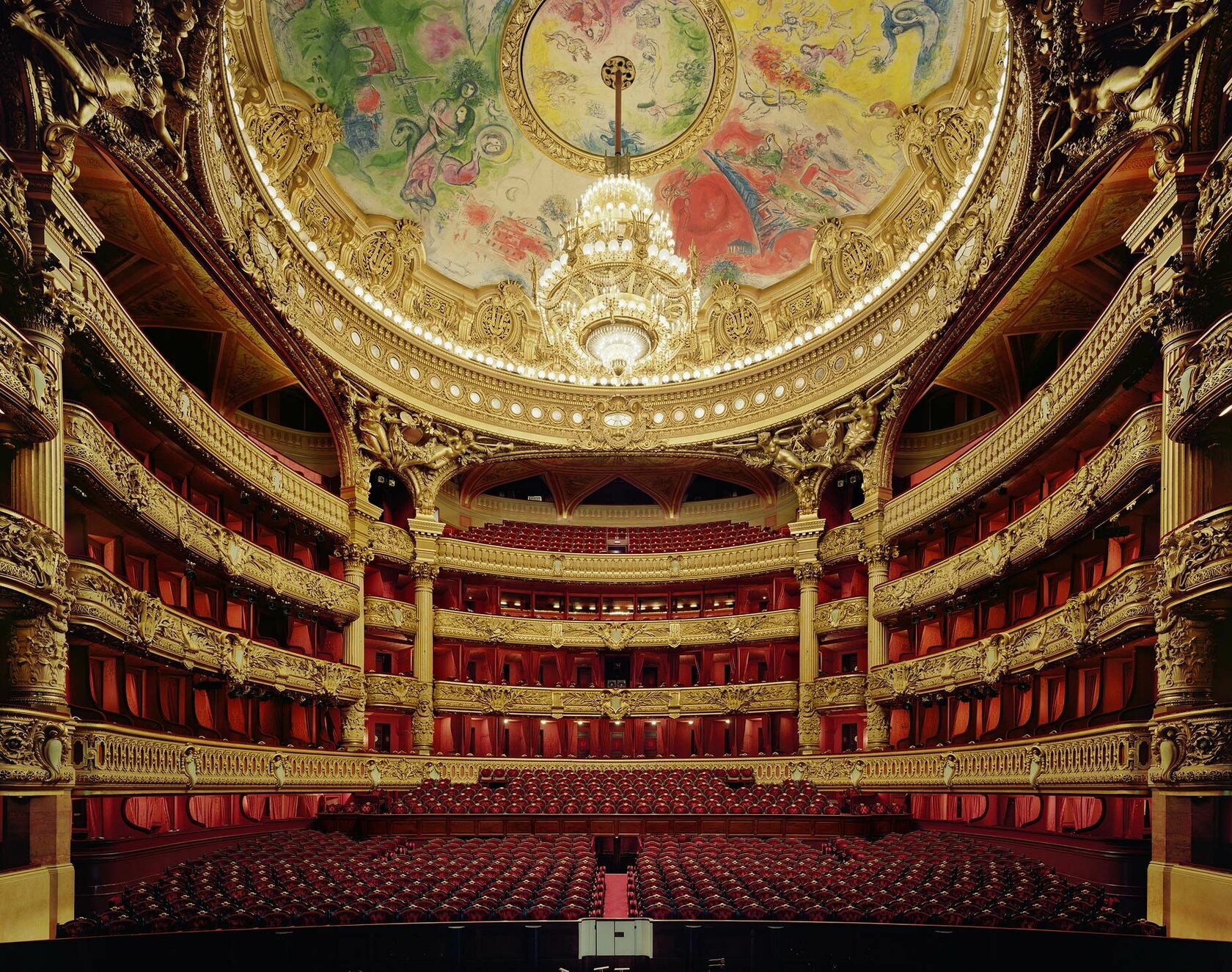

— Не переживайте, если надоест смотреть на вас, я буду разглядывать люстру.

— Поддерживаю. И ещё потолок! Потолок заслуживает внимания.

Пройдя за ворота, они добрались до крыльца. Париж здоровался со знакомыми, иногда кивал на своего спутника, о чём-то смеялся, показывал какую-то корочку. Лондон не прислушивался к человеческим мыслям, лишь изредка улавливая вопросы, как бы направленные в его сторону: «Кто это? А, друг месье де Лясена», после чего интерес к его персоне пропадал.

Когда дубовая дверь гримёрки закрылась, наступившая тишина показалась почти оглушительной. Темсон огляделся в поисках стула: и без того тесная комната была завалена вещами и частями сценических костюмов.

— Не знал, что вы танцуете, — сказал он, заняв один из табуретов у зеркала.

— О, мой талант весьма скромен. Просто попросили подменить артиста.

— Попросили именно вас.

— Месье Франкетти, наш худрук, знает, что мне не придётся долго разогреваться и репетировать.

— Выходит, он знает, кто вы, — заметил Лондон.

Де Лясен как-то странно улыбнулся.

— В отличие от вас.

— Ах, укусили! — в тон ему ответил Темсон.

— Чтобы не отравиться вашим ядом, нужно вырабатывать свой, — беззлобно рассудил француз и начал раздеваться.

Каждая вещь занимала место на вешалке или бережно укладывалась на полку: пиджак, галстук, сорочка, майка, маленькая расчёска, бумажник, запонки и часы. Париж не оставил франтоватых привычек дэнди… Тем сильнее бросилось в глаза иное — спина де Лясена была исцарапана. Совсем не ожидавший подобного, Лондон вздрогнул: эмпатия фантомно дёрнула нервные окончания.

— Фу.

Француз оглянулся через плечо. Скорее всего, припухшие царапины не причиняли ему боли, и Темсон корил себя за несдержанность. Зато теперь не избежать какого-нибудь остроумного комментария…

— Если я вас смущаю, просто представьте на моём месте Патиш. Технически это не так уж далеко от правды.

Де Лясен принялся снимать брюки.

«Идиот», — громко и зло подумал Темсон и отвернулся. Вот только Патиш ему не хватало!.. Хотя отчасти, и в этом признаваться было тяжело, ему почему-то хотелось на неё взглянуть. Последние годы она его избегала, скрываясь за лицом и мыслями Патриса, своего альтер-эго, в которого она превращалась. И Темсон в очередной раз успешно убедил себя: де Лясены интересовали его лишь подобно диковинному экспонату в научном музее, потому что ему до сих пор не удалось понять, как один разум сменял другой вслед за оболочкой, при этом не теряя само себя. Однажды Патиш предложила ему показать своё превращение, но Лондон благоразумно отказался. «И правильно сделал».

Включив свет поярче, де Лясен уселся перед трюмо. Сперва показалось, что никакого костюма на нём и нет — гладкая материя почти сливалась с бледной кожей. Костюм ассиметрично закрывал только левое плечо. И хотя Темсон сотни раз видел де Лясена раздетым, дурацкое замечание о Патиш не давало ему покоя.

— Смелый костюм. Для мадам де Лясен.

Париж поглядел на него из отражения, раскрывая коробочку с гримом.

— На первый раз я великодушно забуду это замечание, — тихо сказал он, отбросив привычную шутливость. — Но чтоб вы знали: я не могу превратиться в Патиш случайно.

«Что же ты тогда так напрягся, а?»

— Извините. Понятия не имею, как у вас это происходит. К тому же, та пикантная история с Римом…

Но Париж холодно перебил:

— Оставлю это вашему воображению, Темсон. Вы им, я вижу, не обделены.

На целых полчаса воцарилось молчание. Де Лясен за это время неспешно намазал щёки плотным матовым кремом, оттенил скулы, нос и брови, подвёл карандашом глаза. Затем достал из шкафчика тёмно-русый парик, покрутил так и сяк, спрятал собственные светлые волосы под сетку.

— А это вам зачем? — спросил Лондон, не удержавшись от любопытства.

— У месье Денара, которого я должен заменить, волосы гораздо длиннее моих. — Он надел парик и за мгновение изменился до неузнаваемости: на глаза упала чёлка, волосы наполовину закрыли уши и шею. — Ух ты, почти как до Османа… — пробормотал он.

— Вы про кого?

— Был у меня такой префект в прошлом веке. Он перестраивал город, помните?

— А. Да, помню. А причём тут он?

— Он капитально изменил облик Парижа. И нас с Патиш заодно. Исторически мы были некрасивыми шатенами.

— Хм. И правда были… — ляпнул Темсон и спохватился: — Вам очень идёт длина.

— Как будто вы в этом что-то понимаете… — иронично усмехнулся де Лясен и принялся закреплять парик невидимками.

В гримёрку постучали. Заглянула девушка, без лишних слов кивнула и исчезла. Несмотря на то что Парижу разминка не требовалась, партнёрше, да и остальным танцовщикам репетиция была всё-таки нужна. А значит, Темсон оставался предоставленным самому себе.

— Снова спрошу: вы уверены, что хотите в зал?

— После увиденного в этой гримёрке меня уже ничто не смутит.

— Я имею в виду, и в фойе, и в зале будет очень много людей. Слышать их всех, наверное, тяжело.

— Нет ничего тяжелее, чем слушать ваши мысли, но вы же меня любезно избавили от сей участи. Остальное сущая ерунда, что вы.

— Ну вот и славно, — пробормотал Париж и повернулся к двери.

Темсона, успевшего позабыть о царапинах, снова передёрнуло от не принадлежавшей ему боли.

— Кто с вами это сделал? — поморщившись, спросил он. Патрис оглянулся, тут же увидел себя в зеркале и, оттянув ткань костюма, попытался рассмотреть спину. Он тихо присвистнул.

— Моя подруга. Ну и ну… Я польщён, конечно… Наверное.

— Вы считаете это нормальным?

— Не знаю. Мне не больно. Просто как-то некстати получается… А ещё я кое-что забыл.

Вернувшись к вешалке, он нашёл недостающую часть костюма — длинную полоску ткани, походившую на шарф. Перекинув её через голое плечо и завязав концы на бедре, он придал костюму завершённый вид, заодно скрыв и царапины.

Они договорились, что сразу после выступления встретятся у этой же гримёрки, и Темсон, следуя коридорами, запоминал свой маршрут. В последний момент француз выдал ему на хранение часы и бумажник, которые теперь тяжелили внутренний карман.

Скучающим взглядом окинув стайку капельдинеров и решив не сталкиваться с ними, Лондон побрёл по коридору вкруг лож, по балюстраде и наконец вышел в Большое фойе. Из окон залы открывался вид на оживлённую авеню, прямую как стрела. Скептически осмотрев пышное убранство и огромные люстры, едва не ослепнув от напыщенного блеска, он поспешил пересечь фойе, чтобы снова оказаться на балюстраде. Прильнув к парапету, он погрузился в свои мысли, невидяще уставившись на широкую каменную лестницу — одну из жемчужин Оперы.

Теперь-то стало ясно: скорее всего, в отеле ему ничто не угрожало, и телефон он сломал зря. То, что он принял за слежку, было наверняка случайным стечением обстоятельств. И если бдительность — важнейшее качество агента, паранойя, напротив, мешает его деятельности. Да и агентом он был временно. Передаст полученные сведения бывшему начальству, и дело с концом. Француз прав: умные люди сами догадаются, ну а глупых в разведке не водилось.

Так если, по здравому разумению, слежки не было, не стоило ли в самом деле пойти в одно из кафе, каких полно вокруг Оперы? Или попросту полететь домой? Иначе выходило, что весь его план резко сменил направление, именно когда в поле зрения появился де Лясен. «Закрытый и непредсказуемый, — напомнил себе Темсон. — А значит, опасный». Парижанин легко шёл на контакт с кем угодно и всем нравился, и, вероятно, эта позиция нейтралитета имела для него смысл. Однако при взгляде со стороны это нервировало, ибо было не ясно, кого же он в действительности поддерживает.

Ментальное препятствие Лондон принимал близко к сердцу. Насколько он знал, среди знакомых де Лясена не было других телепатов, следовательно, это был сигнал персонально ему. «Он что-то скрывает от меня». Но затем в голову пришла другая мысль: выходило, что скрывала и Патиш. Это раздражало: он ведь когда-то не хотел читать её мысли, она сама этого потребовала, а теперь, вместе со своей расчудесной второй личностью, вдруг закрылась от него. Крайне подозрительно…

Вот оно! Сам того не ожидая, он обнаружил своё новое задание: выяснить, что же прячет де Лясен. Потому-то Темсон постоянно прислушивался, приглядывался, согласился пойти на балет, напросился на сочувствие, притворившись шпионом-неудачником. Просто его интуиция, особенно обострявшаяся в обществе бывших врагов, сработала быстрее, чем логика, сбитая с толку грубостью одних французов и подкупающим пониманием другого. Значит, следовало пережить выступление и дальше втираться в доверие к Парижу. То-то он так легко позвал его к себе домой — очевидно же, чтобы задобрить и застать врасплох. Ну нет, Лондон был готов к любым неожиданностям.

Несколько ободрившись, он решил сходить в буфет и по пути приобрести программку. Удивительно, но до сих пор он даже не подумал поинтересоваться названием балета. Оказалось, в этот вечер программу составляли сразу четыре коротких спектакля: совершенно новая балетная партия «Вальпургиева ночь» на музыку из оперы «Фауст» и классические «Дафнис и Хлоя», «Хрустальный дворец» и «Не боги». Просмотрев состав артистов, Темсон отыскал Микаэля Денара, которого сегодня заменил де Лясен. Видимо, Париж исполнял партию Дафниса.

Запив страшно горчивший кофе бокалом недурного шампанского — в буфете не давали ни чая, ни воды, — Темсон отправился на поиски своего места. Он должен был подойти к капельдинеру, сказать, что он друг де Лясена, и его проводили бы на положенное место. Как оказалось, не все билетёры знали этот пароль, и пришлось обойти целый ярус, прежде чем прозвучало обнадёживающее: «Конечно, месье, прошу за мной!»

Ложа оказалась боковой, в бельэтаже у самой сцены. По словам капельдинера, Темсон был единственным гостем, и мог располагаться как пожелает. Чем он не преминул воспользоваться, первым делом закрыв дверь ложи на щеколду. В предбаннике он обнаружил графин с водой и, наконец-то утолив жажду и захватив со столика газету, вышел на балкон. Во всём зале он был один, остальных зрителей пока не пускали.

Потихоньку подтягивались музыканты оркестра; невпопад, словно расстроенные, пиликали скрипки, гудел контрабас. Полистав газету, но быстро заскучав, Темсон достал из-за пазухи чужой бумажник и взвесил его в руке. Внутри оказались визитные карточки, маленькая старая фотография Эйфелевой башни, сложенная вдвое бумажка, исписанная по очереди разными почерками и несколько франков, зачем-то обхваченных резинкой. Ничего примечательного…

В оркестровой яме появилась туба, сообщив об этом звуком, похожим на грустный гудок корабля. Лондон от неожиданности подскочил на месте и уронил бумажник. На пол под стулья просыпалась мелочь. Выругавшись, но искренне радуясь, что этого никто не видел, он встал на четвереньки и принялся собирать содержимое. Когда он снова занял стул и поправил очки, съехавшие на кончик носа, на глаза попалась исчирканная бумажка. Он не планировал читать её, но уже не мог оторвать взгляд.

«Забери туфли и перч. с Трок.»

«В четв. иду к куратору. Не забудь про одеж.»

«На вых. буду на Трок.»

«С пон. до ср. Вэ. Р-ц утром. В воск. веч. иди на ГК, у меня нет свеж.»

Уверенный, чуть резковатый почерк чередовался с похожим на него, но изящным и ровным. Темсон сперва подумал, что первый, явно мужской, принадлежал Патрису, а второй, более утончённый, — Патиш. Но с ними было не всё так просто, и разобрав в последней строке «с понедельника по среду», он без труда догадался, что «Р-ц» — это Ритц. Значит, всё было наоборот: Патрис писал аккуратнее Патиш. «Трок.» похоже на Трокадеро. Интересно, что же такое «Вэ»? И «ГК»? И зачем они общаются через записку, если два их разума якобы имеют общую память и чувства?

Когда бумажник вернулся во внутренний карман пиджака, у Лондона случилось новое озарение: де Лясен отдал его специально. Вряд ли француз всерьёз верил, что разведчик, пусть и бывший, не заинтересуется такой вещицей. Вот тебе и ещё одна подозрительная деталь, — того и гляди, мозаика сложится…

Вскоре стали пускать зрителей. Оркестр разливал по партеру какофонию. К тусклому свету ламп добавилось мощное солнце люстры. Темсон щурясь посмотрел на плафон. Там, в кольце позолоченной лепнины, летели по кругу примитивные человечки. И хотя стиль Шагала Лондон, пожалуй, не понимал, вся эта престранная композиция походила на огромный цветок с пятью разноцветными лепестками. В красно-золотом интерьере, от которого веяло духотой, экспрессивный потолок казался большим воздушным витражом. Чёрт, де Лясен был прав: потолок и впрямь заслуживал внимания.

Он не ошибся и в другом: по мере наполнения зала скапливалось клубящееся облако человеческих мыслей, которое Темсон поначалу успешно не подпускал к себе, фокусируясь на никак не связанных вещах: на блеске музыкальных инструментов, странном шагаловском рисунке, лёгком напряжении в спине. Но оркестр сумасшедше голосил, за стенкой ложи слышалось движение стульев, шум нарастал; дали первый звонок, через несколько минут второй. Гул удваивался гомоном самых разных мыслей. Зал заполнился целиком, люстра начала медленно гаснуть. Сразу после третьего звонка в ложу бенуара на противоположной стороне скользнула едва не опоздавшая парочка. Затем спектакль начался.

«Вальпургиева ночь» стартовала скучновато: на сцену вышли юные дарования, и хотя все они старались, всё же порой не попадали в общий ритм и отставали друг от друга. В зале, по всей видимости, присутствовали родители балерин, и Лондон то и дело улавливал их приливы гордости. Но первый танец закончился, вышли взрослые; хотя и они своей заученной техничностью Темсона не впечатлили. Он, всё сильнее отрешаясь от происходящего, смотрел на музыкантов, а не на сцену, и в какой-то момент даже удивился, что «Ночь» кончилась. Огромный коллектив танцоров поочерёдно кланялся, принимая цветы на фоне опущенного занавеса; свою порцию аплодисментов получил и оркестр.

Софиты притушили, лампочки на пюпитрах тускло глядели в ноты. Полилась музыка — начался второй спектакль. Спустя слишком длинную минуту занавес двинулся вверх, и там, в луче тёплого, разгоравшегося света оказался Дафнис.

За всей своей медитацией Темсон как-то позабыл, что он здесь делает и на кого пришёл смотреть. Артист гибко перемещался по сцене, крутился волчком, изящно вытягивался в струну, и Патриса в нём совсем было не узнать. К нему присоединилась партнёрша, её пуанты с лёгким стуком касались паркета. Он осторожно поддерживал её, продолжая линии её тела своими, без труда поднимал над головой и кружил так, словно она ничего не весила. Его улыбка и взгляд излучали самую искреннюю нежность, будто он не исполнял партию, а сам был Дафнисом — вечно молодым, влюблённым, беззаботным. Темсон перестал следить за остальными артистами и просто смотрел, как Патрис вытягивает стопу, встав на носок, как узлами напрягаются мышцы под трико, как его руки тоже исполняют танец…

Он понял это, когда очередная партия Дафниса кончилась, его сменили другие танцовщики. От досады он устремил все свои ментальные силы на сцену и за кулисы, ища среди человеческих разумов тот, что намеренно прятался от него. Но артисты думали все об одном, каждый мысленно считал в уме: «раз-два-три, поворот, раз-два, раз-два». Среди зрителей тоже нашлись те, кто уже заскучал по Дафнису, полагая его Микаэлем Денаром, — очевидно, грим делал своё дело.

И вот, в конце третьей картины на сцену большим прыжком вылетел де Лясен. Он остановился на мгновение, приняв аплодисменты, а затем снова пришёл в движение. Вокруг его сознания больше не было барьера тишины, его мысли пылали, пульсировали, не способные принять форму слов. Он был переполнен почти детской радостью, бескорыстной любовью ко всему живому. Он чувствовал зрительское восхищение, когда на доли секунд отрывался от пола или совершал пируэт. И возвращал этот восторг в зал, заряжал им других танцовщиков и свою партнёршу. Даже оркестр заиграл чувственнее и бодрее. Музыка и танец слились в неделимую сущность; завершающие, вакхические фанфары отозвались дикарством и сырой страстью в отточенных движениях тел. Спектакль кончился.

Позади уже столпились люди, кто-то был заинтригован, но по большей части постояльцы сонно ждали своей очереди, не вдаваясь в подробности разговора. Темсон, умевший читать мысли, не обращал внимания на окружающих и направил все ментальные усилия на администратора. Ну, должен же быть какой-то выход из дурацкого положения!..

— Вы задерживаете других гостей, месье, — тут же напомнил администратор. Он думал только о том, насколько же надоел ему весь этот бардак под конец почти суточной смены.

Выход нашёлся, хотя и совсем внезапный. К стойке скользнул какой-то тип.

— Вам нужна помощь, месье Бертран?

— Даже не знаю… — пробормотал администратор, бросив взгляд на Темсона.

Типом оказался Париж. Обернувшись, он удивлённо поднял брови.

— Месье Темсон, какая неожиданность! — сказал он, затем склонился над стойкой и быстро перекинулся парой слов с месье Бертраном. Удалось различить только «мадам покинет позже», «это мой друг, нельзя ли...» и «куда добавили?» Появление Патриса де Лясена было чистой случайностью, хотя даже далёкому от суеверий Темсону подобное стечение обстоятельств показалось поначалу невероятным. Но вмешательство де Лясена ничего так и не дало — администратор по-прежнему настаивал на удалении английского гостя. Темсон хотел было продолжить своё противостояние с дурацким отелем, но в этот момент почувствовал уверенную руку, предостерегающе сжавшую его локоть.

— Не волнуйтесь, месье Бертран, мы с месье Темсоном как раз собирались прогуляться.

— Неужели? — опешил Лондон.

— Ага.

Де Лясен повёл его к дверям, и тот не стал сопротивляться и даже не обернулся на ухмыльнувшегося нагловатого портье.

Не перекинувшись более ни словом, они прошли до угла, спустились к Риволи, пересекли сад Тюильри и остановились на набережной. С противоположного берега на них уставился циферблат музея Орсэ. Посмотрев на часы, де Лясен оглядел улицу. Молчание было неуютным, но, слава всем богам, спутник нарушил его.

— Вы сейчас не заняты? Давайте выпьем кофе? Есть одно местечко у Монпарнаса… Но идти далековато.

Как по заказу примчалось такси. Париж назвал адрес, и они — снова в тишине — поехали. До кафе добрались за какие-то пять минут. Лондон не задавал вопросов, не возмущался, и сам дивился этому своеобразному параличу: что-то было не так, что заставляло его постоянно вслушиваться в окружающий мир. Он лишь буркнул благодарность официанту, когда тот принёс для него чай и тонкий, ароматный блинчик.

— Я думал, вы говорили про кофе…

— Вы выглядите как тот, кто несколько суток не пил чаю, — усмехнулся де Лясен и задумчиво уставился в окно.

Пару минут спустя Темсон всё-таки смог выдавить слово, которое всегда давалось ему с трудом:

— Спасибо.

На это спутник ответил вежливой улыбкой. Отпив кофе, он поморщился.

— Какими судьбами у нас?

Вопрос прозвучал невинно, но как будто бы на что-то намекал.

— По работе, — ровно ответил Лондон.

И тут он понял, что стало причиной его ступора: разум Парижа, прежде всегда открытый для считывания, ныне был недосягаем и словно экранирован. Какая-то тупая, неосязаемая пустота... Наверное, осознание проступило на его лице, потому что француз всё понял и посмотрел на своего визави с превосходством, будто выиграл сложную партию в шахматы.

— Я полагал, когда направляешься в гости, следует оповестить хозяев, — сказал де Лясен. — В конце концов, вы настоятельно просили меня загодя сообщать о визите лично вам, соберись я в Лондон. Или вообще в Великобританию. — Он перегнулся через столик и доверительно добавил: — Но вы можете ездить по всей остальной Франции, не информируя меня, ничего страшного.

Прекрасно понимая, что в многолетнем стремлении отвадить от себя неуместно дружелюбного, вечно мешающего и во всё лезущего де Лясена, Темсон сам спровоцировал «похолодание», он всё же признавал, что эти перемены ему жутко не нравились. Особенно напрягало то, что де Лясену в принципе крайне сложно было надоесть настолько, чтобы он источал яд и не стеснялся этого. Он ведь ненавидел конфликты, почти всё спуская на тормозах, и после каждой стычки с Лондоном неизменно мирился с ним. Выходит, и у его терпения имелся предел. Темсон не определился, что смущало его сильнее: это или непривычная тишина вместо яркого ума.

— Прошу прощения, — сказал он, не теряя достоинства. — Я приехал ночью.

— Сегодня?

— Вчера, — нехотя признался Темсон, тщательно подбирая слова. — Поездка оказалась внезапной и для меня. Всё это время я был очень занят.

Де Лясен сощурил глаза.

— Почему месье Бертран выгнал вас из «Ритца»?

Темсон ожидал этого вопроса с самого начала, хотя надеялся, что не услышит его, и, набив рот блинчиком, выиграл немного времени для обдумывания. Париж счёл нужным дать некоторое пояснение.

— Он вам, кажется, не сообщил, что добавил вас в особый чёрный список, которым отели делятся друг с другом. Гости из этого списка становятся персонами нон грата во всех приличных гостиницах. Но попасть в такой список чрезвычайно непросто. Потому я и спрашиваю: чем же вы так рассердили месье Бертрана?

Говорить правду или даже полуправду не хотелось, но врать в сложившейся ситуации казалось ещё более нелепым. Англичанину в Париже и без того тяжело было обнаружить союзников.

— Я… собрал передатчик из телефона в номере. А потом заподозрил слежку. И уничтожил аппарат, так… м-м… полагается по инструкции. Я планировал убрать за собой, но меня опередила горничная.

Пожав плечами, Темсон с самым независимым видом отправил в рот последний кусок блинчика. Пускай француз смеётся, пускай, не жалко…

Но де Лясен, фыркнув, почти мгновенно оттаял.

— Пф-ф, боже, я думал случилось что-то серьёзное. Вот же зануды! Сдался им этот телефон… Месье Бертран не посвятил меня в детали, но с его слов выходило, что вы преступник в международном розыске…

— Что же вы ему не поверили, — мрачно пробормотал Лондон.

Выдержав паузу, Париж ответил:

— Я-то вас хорошо знаю, в отличие от Бертрана… Только вот я думал, вы бросили агентуру и начали финансовую карьеру.

— Начал. Однако бывшее начальство считает уместным привлекать меня к полевой работе...

— А вы не можете им отказать, — подхватил де Лясен. — Понимаю.

Едва не скрипнув зубами, Темсон сжал челюсти.

— Да. Иначе можно попрощаться со статусом секретности.

— Умные люди со временем и так обо всём догадываются.

— Верно. А остальным с этим помогать не следует.

Не нужно было уметь читать мысли, чтобы понять: они с де Лясеном подумали об одном и том же. Память о нацистских инженерах и учёных, проявивших нездоровый интерес к городским воплощениям, была свежа даже тридцать лет спустя. Кодекс о секретности появился после войны и стал первым в истории соглашением, заключённым городами для защиты от людей, которые видели в воплощениях инструмент влияния, власти или попросту оружие.

Вздохнув, Париж опустил глаза.

— Простите меня. Конечно, вы правы.

Больше не возвращаясь к этой теме, они допили чай и кофе.

— Всё же вам стоило сообщить мне, что приедете, — мягко упрекнул де Лясен, поднимаясь из-за стола и застёгивая пуговицу пиджака. На вопросительный взгляд Темсона он ответил: — Та милая квартирка, где мы с вами жили в сорок втором, пустует, и никто бы не выгнал вас за сломанный телефон… Ну что ж, приятно было вас повидать. К сожалению, мне пора.

Уже пожимая чужую руку, Лондон кое-что вспомнил и спохватился.

— Погодите. Вы сказали, что меня занесли в какой-то список. Куда же мне идти?

— Хм, не знаю. Может быть, в аэропорт?

— Я улетаю послезавтра.

— Так летите сегодня.

— Не могу. За мной следят, мне надо задержаться хотя бы на пару дней.

Внимательно вглядевшись в его лицо, де Лясен дёрнул уголком губ.

— Из всех способов напроситься в гости вы выбрали самый странный, понимаете? — Француз направился к выходу. Лондон, захватив свой дипломат, поспешил за ним. — Уговорили. Даже найду для вас ненужный телефон… Приезжайте вечером, часам к десяти. Вам есть, куда записать адрес?.. Это большая квартира, там полно места. Кажется, вы там не бывали…

— Вечером? — переспросил Темсон, едва они оказались на улице. Де Лясен, вскинув руку, принялся ловить такси.

— Да. Думаю, я уже буду дома… — тут он обернулся, и, видимо, от него не укрылось замешательство Лондона. — У меня назначен визит в театр сегодня, я не могу отказаться, — с сожалением произнёс он.

— Я мог бы пойти с вами.

— Со мной? В театр?

— Да.

— Я иду на балет в Парижскую оперу.

— Хорошо.

— Вы любите балет?

Наверное, Темсон выглядел совсем помешанным; он и сам до конца не понимал, почему бы ему не скоротать эти несколько часов в ином месте. Найти, к примеру, другое жильё, сбросить с хвоста слежку. Впрочем, рядом с де Лясеном было сейчас безопаснее всего, напомнил себе Лондон, ведь тот вёл самую обыкновенную жизнь.

— Вполне люблю. К тому же, у вас вроде бы неплохие театры.

— Вы только что сделали комплимент Опере, или мне послышалось?

— Заочный комплимент. Не имел чести посетить.

— Что вы говорите? В самом деле? А кого же мы приглашали на её открытие… — Подъехала машина. Де Лясен распахнул дверцу. — И в гости напросились, и на балет, Темсон. Два — ноль в вашу пользу!

Они оба разместились на заднем сидении. Когда Париж сообщил водителю место назначения, Лондон удивился: «Мы что, уже едем в театр?», но ему не ответили. Де Лясен напевал какую-то мелодию и легонько отбивал ритм на колене. Темсон заметил, что француз, вопреки вроде бы вернувшемуся к нему благодушию, не спешил так же быстро открывать свой разум.

Такси еле тащилось по заторам. От нечего делать Лондон смотрел на ползущие мимо дома. Несмотря на однотипность и простоту, их молочно-бежевый цвет излучал наивное спокойствие, словно город и все, кому посчастливилось оказаться в нём, запечатлены на фотографии и уже ни при каких обстоятельствах не исчезнут с неё вовек.

Какого чёрта де Лясен вспомнил «квартирку из сорок второго», словно то была дружеская посиделка, а не оккупация? Насмотревшись на зверства нацистов в сданном без боя городе, Темсон не питал к тому времени и уж тем более к квартиркам никаких светлых чувств.

Ну да ладно. Можно разок и поддакнуть типчику вроде де Лясена, это наверняка окупится в будущем. Всё же сейчас француз был гораздо непредсказуемее, и потому опаснее, особенно когда столь безупречно изображал благожелательность.

Их высадили у величественных каменных ворот театра, за которыми прятались небольшой строгий дворик и служебный вход. Де Лясен, немного помявшись, изрёк:

— Я иду не смотреть балет, а участвовать в нём.

— Участвовать?

— Танцевать… Вы можете подождать меня где-нибудь неподалёку, если хотите.

По лицу де Лясена было видно, что он почему-то смущается. Темсон посчитал своим долгом подбодрить его.

— Не переживайте, если надоест смотреть на вас, я буду разглядывать люстру.

— Поддерживаю. И ещё потолок! Потолок заслуживает внимания.

Пройдя за ворота, они добрались до крыльца. Париж здоровался со знакомыми, иногда кивал на своего спутника, о чём-то смеялся, показывал какую-то корочку. Лондон не прислушивался к человеческим мыслям, лишь изредка улавливая вопросы, как бы направленные в его сторону: «Кто это? А, друг месье де Лясена», после чего интерес к его персоне пропадал.

Когда дубовая дверь гримёрки закрылась, наступившая тишина показалась почти оглушительной. Темсон огляделся в поисках стула: и без того тесная комната была завалена вещами и частями сценических костюмов.

— Не знал, что вы танцуете, — сказал он, заняв один из табуретов у зеркала.

— О, мой талант весьма скромен. Просто попросили подменить артиста.

— Попросили именно вас.

— Месье Франкетти, наш худрук, знает, что мне не придётся долго разогреваться и репетировать.

— Выходит, он знает, кто вы, — заметил Лондон.

Де Лясен как-то странно улыбнулся.

— В отличие от вас.

— Ах, укусили! — в тон ему ответил Темсон.

— Чтобы не отравиться вашим ядом, нужно вырабатывать свой, — беззлобно рассудил француз и начал раздеваться.

Каждая вещь занимала место на вешалке или бережно укладывалась на полку: пиджак, галстук, сорочка, майка, маленькая расчёска, бумажник, запонки и часы. Париж не оставил франтоватых привычек дэнди… Тем сильнее бросилось в глаза иное — спина де Лясена была исцарапана. Совсем не ожидавший подобного, Лондон вздрогнул: эмпатия фантомно дёрнула нервные окончания.

— Фу.

Француз оглянулся через плечо. Скорее всего, припухшие царапины не причиняли ему боли, и Темсон корил себя за несдержанность. Зато теперь не избежать какого-нибудь остроумного комментария…

— Если я вас смущаю, просто представьте на моём месте Патиш. Технически это не так уж далеко от правды.

Де Лясен принялся снимать брюки.

«Идиот», — громко и зло подумал Темсон и отвернулся. Вот только Патиш ему не хватало!.. Хотя отчасти, и в этом признаваться было тяжело, ему почему-то хотелось на неё взглянуть. Последние годы она его избегала, скрываясь за лицом и мыслями Патриса, своего альтер-эго, в которого она превращалась. И Темсон в очередной раз успешно убедил себя: де Лясены интересовали его лишь подобно диковинному экспонату в научном музее, потому что ему до сих пор не удалось понять, как один разум сменял другой вслед за оболочкой, при этом не теряя само себя. Однажды Патиш предложила ему показать своё превращение, но Лондон благоразумно отказался. «И правильно сделал».

Включив свет поярче, де Лясен уселся перед трюмо. Сперва показалось, что никакого костюма на нём и нет — гладкая материя почти сливалась с бледной кожей. Костюм ассиметрично закрывал только левое плечо. И хотя Темсон сотни раз видел де Лясена раздетым, дурацкое замечание о Патиш не давало ему покоя.

— Смелый костюм. Для мадам де Лясен.

Париж поглядел на него из отражения, раскрывая коробочку с гримом.

— На первый раз я великодушно забуду это замечание, — тихо сказал он, отбросив привычную шутливость. — Но чтоб вы знали: я не могу превратиться в Патиш случайно.

«Что же ты тогда так напрягся, а?»

— Извините. Понятия не имею, как у вас это происходит. К тому же, та пикантная история с Римом…

Но Париж холодно перебил:

— Оставлю это вашему воображению, Темсон. Вы им, я вижу, не обделены.

На целых полчаса воцарилось молчание. Де Лясен за это время неспешно намазал щёки плотным матовым кремом, оттенил скулы, нос и брови, подвёл карандашом глаза. Затем достал из шкафчика тёмно-русый парик, покрутил так и сяк, спрятал собственные светлые волосы под сетку.

— А это вам зачем? — спросил Лондон, не удержавшись от любопытства.

— У месье Денара, которого я должен заменить, волосы гораздо длиннее моих. — Он надел парик и за мгновение изменился до неузнаваемости: на глаза упала чёлка, волосы наполовину закрыли уши и шею. — Ух ты, почти как до Османа… — пробормотал он.

— Вы про кого?

— Был у меня такой префект в прошлом веке. Он перестраивал город, помните?

— А. Да, помню. А причём тут он?

— Он капитально изменил облик Парижа. И нас с Патиш заодно. Исторически мы были некрасивыми шатенами.

— Хм. И правда были… — ляпнул Темсон и спохватился: — Вам очень идёт длина.

— Как будто вы в этом что-то понимаете… — иронично усмехнулся де Лясен и принялся закреплять парик невидимками.

В гримёрку постучали. Заглянула девушка, без лишних слов кивнула и исчезла. Несмотря на то что Парижу разминка не требовалась, партнёрше, да и остальным танцовщикам репетиция была всё-таки нужна. А значит, Темсон оставался предоставленным самому себе.

— Снова спрошу: вы уверены, что хотите в зал?

— После увиденного в этой гримёрке меня уже ничто не смутит.

— Я имею в виду, и в фойе, и в зале будет очень много людей. Слышать их всех, наверное, тяжело.

— Нет ничего тяжелее, чем слушать ваши мысли, но вы же меня любезно избавили от сей участи. Остальное сущая ерунда, что вы.

— Ну вот и славно, — пробормотал Париж и повернулся к двери.

Темсона, успевшего позабыть о царапинах, снова передёрнуло от не принадлежавшей ему боли.

— Кто с вами это сделал? — поморщившись, спросил он. Патрис оглянулся, тут же увидел себя в зеркале и, оттянув ткань костюма, попытался рассмотреть спину. Он тихо присвистнул.

— Моя подруга. Ну и ну… Я польщён, конечно… Наверное.

— Вы считаете это нормальным?

— Не знаю. Мне не больно. Просто как-то некстати получается… А ещё я кое-что забыл.

Вернувшись к вешалке, он нашёл недостающую часть костюма — длинную полоску ткани, походившую на шарф. Перекинув её через голое плечо и завязав концы на бедре, он придал костюму завершённый вид, заодно скрыв и царапины.

Они договорились, что сразу после выступления встретятся у этой же гримёрки, и Темсон, следуя коридорами, запоминал свой маршрут. В последний момент француз выдал ему на хранение часы и бумажник, которые теперь тяжелили внутренний карман.

Скучающим взглядом окинув стайку капельдинеров и решив не сталкиваться с ними, Лондон побрёл по коридору вкруг лож, по балюстраде и наконец вышел в Большое фойе. Из окон залы открывался вид на оживлённую авеню, прямую как стрела. Скептически осмотрев пышное убранство и огромные люстры, едва не ослепнув от напыщенного блеска, он поспешил пересечь фойе, чтобы снова оказаться на балюстраде. Прильнув к парапету, он погрузился в свои мысли, невидяще уставившись на широкую каменную лестницу — одну из жемчужин Оперы.

Теперь-то стало ясно: скорее всего, в отеле ему ничто не угрожало, и телефон он сломал зря. То, что он принял за слежку, было наверняка случайным стечением обстоятельств. И если бдительность — важнейшее качество агента, паранойя, напротив, мешает его деятельности. Да и агентом он был временно. Передаст полученные сведения бывшему начальству, и дело с концом. Француз прав: умные люди сами догадаются, ну а глупых в разведке не водилось.

Так если, по здравому разумению, слежки не было, не стоило ли в самом деле пойти в одно из кафе, каких полно вокруг Оперы? Или попросту полететь домой? Иначе выходило, что весь его план резко сменил направление, именно когда в поле зрения появился де Лясен. «Закрытый и непредсказуемый, — напомнил себе Темсон. — А значит, опасный». Парижанин легко шёл на контакт с кем угодно и всем нравился, и, вероятно, эта позиция нейтралитета имела для него смысл. Однако при взгляде со стороны это нервировало, ибо было не ясно, кого же он в действительности поддерживает.

Ментальное препятствие Лондон принимал близко к сердцу. Насколько он знал, среди знакомых де Лясена не было других телепатов, следовательно, это был сигнал персонально ему. «Он что-то скрывает от меня». Но затем в голову пришла другая мысль: выходило, что скрывала и Патиш. Это раздражало: он ведь когда-то не хотел читать её мысли, она сама этого потребовала, а теперь, вместе со своей расчудесной второй личностью, вдруг закрылась от него. Крайне подозрительно…

Вот оно! Сам того не ожидая, он обнаружил своё новое задание: выяснить, что же прячет де Лясен. Потому-то Темсон постоянно прислушивался, приглядывался, согласился пойти на балет, напросился на сочувствие, притворившись шпионом-неудачником. Просто его интуиция, особенно обострявшаяся в обществе бывших врагов, сработала быстрее, чем логика, сбитая с толку грубостью одних французов и подкупающим пониманием другого. Значит, следовало пережить выступление и дальше втираться в доверие к Парижу. То-то он так легко позвал его к себе домой — очевидно же, чтобы задобрить и застать врасплох. Ну нет, Лондон был готов к любым неожиданностям.

Несколько ободрившись, он решил сходить в буфет и по пути приобрести программку. Удивительно, но до сих пор он даже не подумал поинтересоваться названием балета. Оказалось, в этот вечер программу составляли сразу четыре коротких спектакля: совершенно новая балетная партия «Вальпургиева ночь» на музыку из оперы «Фауст» и классические «Дафнис и Хлоя», «Хрустальный дворец» и «Не боги». Просмотрев состав артистов, Темсон отыскал Микаэля Денара, которого сегодня заменил де Лясен. Видимо, Париж исполнял партию Дафниса.

Запив страшно горчивший кофе бокалом недурного шампанского — в буфете не давали ни чая, ни воды, — Темсон отправился на поиски своего места. Он должен был подойти к капельдинеру, сказать, что он друг де Лясена, и его проводили бы на положенное место. Как оказалось, не все билетёры знали этот пароль, и пришлось обойти целый ярус, прежде чем прозвучало обнадёживающее: «Конечно, месье, прошу за мной!»

Ложа оказалась боковой, в бельэтаже у самой сцены. По словам капельдинера, Темсон был единственным гостем, и мог располагаться как пожелает. Чем он не преминул воспользоваться, первым делом закрыв дверь ложи на щеколду. В предбаннике он обнаружил графин с водой и, наконец-то утолив жажду и захватив со столика газету, вышел на балкон. Во всём зале он был один, остальных зрителей пока не пускали.

Потихоньку подтягивались музыканты оркестра; невпопад, словно расстроенные, пиликали скрипки, гудел контрабас. Полистав газету, но быстро заскучав, Темсон достал из-за пазухи чужой бумажник и взвесил его в руке. Внутри оказались визитные карточки, маленькая старая фотография Эйфелевой башни, сложенная вдвое бумажка, исписанная по очереди разными почерками и несколько франков, зачем-то обхваченных резинкой. Ничего примечательного…

В оркестровой яме появилась туба, сообщив об этом звуком, похожим на грустный гудок корабля. Лондон от неожиданности подскочил на месте и уронил бумажник. На пол под стулья просыпалась мелочь. Выругавшись, но искренне радуясь, что этого никто не видел, он встал на четвереньки и принялся собирать содержимое. Когда он снова занял стул и поправил очки, съехавшие на кончик носа, на глаза попалась исчирканная бумажка. Он не планировал читать её, но уже не мог оторвать взгляд.

«Забери туфли и перч. с Трок.»

«В четв. иду к куратору. Не забудь про одеж.»

«На вых. буду на Трок.»

«С пон. до ср. Вэ. Р-ц утром. В воск. веч. иди на ГК, у меня нет свеж.»

Уверенный, чуть резковатый почерк чередовался с похожим на него, но изящным и ровным. Темсон сперва подумал, что первый, явно мужской, принадлежал Патрису, а второй, более утончённый, — Патиш. Но с ними было не всё так просто, и разобрав в последней строке «с понедельника по среду», он без труда догадался, что «Р-ц» — это Ритц. Значит, всё было наоборот: Патрис писал аккуратнее Патиш. «Трок.» похоже на Трокадеро. Интересно, что же такое «Вэ»? И «ГК»? И зачем они общаются через записку, если два их разума якобы имеют общую память и чувства?

Когда бумажник вернулся во внутренний карман пиджака, у Лондона случилось новое озарение: де Лясен отдал его специально. Вряд ли француз всерьёз верил, что разведчик, пусть и бывший, не заинтересуется такой вещицей. Вот тебе и ещё одна подозрительная деталь, — того и гляди, мозаика сложится…

Вскоре стали пускать зрителей. Оркестр разливал по партеру какофонию. К тусклому свету ламп добавилось мощное солнце люстры. Темсон щурясь посмотрел на плафон. Там, в кольце позолоченной лепнины, летели по кругу примитивные человечки. И хотя стиль Шагала Лондон, пожалуй, не понимал, вся эта престранная композиция походила на огромный цветок с пятью разноцветными лепестками. В красно-золотом интерьере, от которого веяло духотой, экспрессивный потолок казался большим воздушным витражом. Чёрт, де Лясен был прав: потолок и впрямь заслуживал внимания.

Он не ошибся и в другом: по мере наполнения зала скапливалось клубящееся облако человеческих мыслей, которое Темсон поначалу успешно не подпускал к себе, фокусируясь на никак не связанных вещах: на блеске музыкальных инструментов, странном шагаловском рисунке, лёгком напряжении в спине. Но оркестр сумасшедше голосил, за стенкой ложи слышалось движение стульев, шум нарастал; дали первый звонок, через несколько минут второй. Гул удваивался гомоном самых разных мыслей. Зал заполнился целиком, люстра начала медленно гаснуть. Сразу после третьего звонка в ложу бенуара на противоположной стороне скользнула едва не опоздавшая парочка. Затем спектакль начался.

«Вальпургиева ночь» стартовала скучновато: на сцену вышли юные дарования, и хотя все они старались, всё же порой не попадали в общий ритм и отставали друг от друга. В зале, по всей видимости, присутствовали родители балерин, и Лондон то и дело улавливал их приливы гордости. Но первый танец закончился, вышли взрослые; хотя и они своей заученной техничностью Темсона не впечатлили. Он, всё сильнее отрешаясь от происходящего, смотрел на музыкантов, а не на сцену, и в какой-то момент даже удивился, что «Ночь» кончилась. Огромный коллектив танцоров поочерёдно кланялся, принимая цветы на фоне опущенного занавеса; свою порцию аплодисментов получил и оркестр.

Софиты притушили, лампочки на пюпитрах тускло глядели в ноты. Полилась музыка — начался второй спектакль. Спустя слишком длинную минуту занавес двинулся вверх, и там, в луче тёплого, разгоравшегося света оказался Дафнис.

За всей своей медитацией Темсон как-то позабыл, что он здесь делает и на кого пришёл смотреть. Артист гибко перемещался по сцене, крутился волчком, изящно вытягивался в струну, и Патриса в нём совсем было не узнать. К нему присоединилась партнёрша, её пуанты с лёгким стуком касались паркета. Он осторожно поддерживал её, продолжая линии её тела своими, без труда поднимал над головой и кружил так, словно она ничего не весила. Его улыбка и взгляд излучали самую искреннюю нежность, будто он не исполнял партию, а сам был Дафнисом — вечно молодым, влюблённым, беззаботным. Темсон перестал следить за остальными артистами и просто смотрел, как Патрис вытягивает стопу, встав на носок, как узлами напрягаются мышцы под трико, как его руки тоже исполняют танец…

Он понял это, когда очередная партия Дафниса кончилась, его сменили другие танцовщики. От досады он устремил все свои ментальные силы на сцену и за кулисы, ища среди человеческих разумов тот, что намеренно прятался от него. Но артисты думали все об одном, каждый мысленно считал в уме: «раз-два-три, поворот, раз-два, раз-два». Среди зрителей тоже нашлись те, кто уже заскучал по Дафнису, полагая его Микаэлем Денаром, — очевидно, грим делал своё дело.

И вот, в конце третьей картины на сцену большим прыжком вылетел де Лясен. Он остановился на мгновение, приняв аплодисменты, а затем снова пришёл в движение. Вокруг его сознания больше не было барьера тишины, его мысли пылали, пульсировали, не способные принять форму слов. Он был переполнен почти детской радостью, бескорыстной любовью ко всему живому. Он чувствовал зрительское восхищение, когда на доли секунд отрывался от пола или совершал пируэт. И возвращал этот восторг в зал, заряжал им других танцовщиков и свою партнёршу. Даже оркестр заиграл чувственнее и бодрее. Музыка и танец слились в неделимую сущность; завершающие, вакхические фанфары отозвались дикарством и сырой страстью в отточенных движениях тел. Спектакль кончился.

Никогда ещё взрыв аплодисментов Темсон не воспринимал так буквально. Его подбросило на стуле, как и многих зрителей, но он, оглушённый всеобщей эйфорией, не мог хлопать и двигаться вообще, парализованно вцепившись в бархатную обивку парапета. Тяжело дыша, он смотрел, как танцовщики парами и тройками по очереди подходят к краю сцены на поклон, как они затем выстраиваются в длинную цепочку и кланяются все вместе, аплодируют в унисон со зрителями. Капельдинеры вынесли букеты, и де Лясен, приняв свой, вдруг посмотрел точно в ту ложу, где сидел Темсон, улыбнулся и помахал ему.

Сердце Лондона пропустило удар. Почему-то почувствовав, будто застигнут врасплох, он медленно опустился на место. Выровнял дыхание, призвал рассудок из пучины нахлынувших чувств, сморгнул слёзы… Слёзы? Что за нелепость?! Спешно утерев глаза и поправив на носу очки, он отточенными движениями, на счёт, проверил содержимое карманов, спрятал программку, одёрнул пиджак, пригладил волосы, поправил галстук.

Артистов вызвали на поклон ещё раз, после того как занавес опустился, но де Лясена среди них уже не было. Вспыхнула люстра, был объявлен антракт, и публика потянулась к выходам из зала. Темсон покинул свою ложу, миновал группку зрителей и, кажется, впервые сам закрывался от чужих мыслей, желая распробовать, рассмотреть и понять своё собственное ликование. Он немного заплутал, перепутав ярусы, но в итоге попал в коридор, который вёл к раздевалкам.

Де Лясен стоял у своей гримёрки с букетом цветов, перед ним кокетничала некая девица, на которую Темсон сперва не обратил внимания, из вежливости сбавив шаг и не подходя слишком близко. Но острый слух, развитый в годы активной разведки, зацепился за какие-то слова, и вот Лондон уже погрузился в мысли этой женщины, и чем больше слышал их, тем сильнее хотел вмешаться в разговор. Она осыпала Патриса довольно банальными комплиментами, небанальные, но неприличные, слава всем богам, оставляя при себе.

— Ты такой лохматый… Это ведь парик?

— Конечно. Тебе не нравится?

— Нет. Короткие тебе идут больше.

— Как жаль, я как раз подумал отпустить…

Заметив Темсона, де Лясен что-то шепнул ей, но она ответила:

— Ну конечно, ты же весь день репетировал! Не переживай. Я задержалась только ради твоего выступления! Теперь точно пора, там уже наверняка такси… Ты был великолепен, Пи! Чао!

Она поцеловала Патриса в щёку, легонько шлёпнула по заду и, хихикнув, быстро удалилась.

Так значит это и была подруга де Лясена. Из-за неё они сегодня встретились в Ритце, и это она оставила неприятные царапины на спине Патриса. Темсон вдруг понял, что значило «Вэ». Похоже, это озарение было слишком очевидным, ибо прежде, чем он успел озвучить свои догадки или вообще что-либо сказать, перед мысленным взором снова упал занавес тишины, заслонивший от него разум Парижа. Де Лясен отдал ему букет и попросил подождать, пообещав переодеться и смыть грим за десять минут. Темсон остался наедине со своими мыслями и этими идиотскими цветами, которые преподнесла «подруга».

Венеция. Подумать только! Не отсвечивала столько лет, робко держалась за спиной у Рима, и вот здравствуйте, нашла себе интрижку в лице Парижа. Очень интересно. Чтобы крутить шашни под носом у по-собственнически ревнивого итальянца, надо было обладать либо безумием, либо безрассудной храбростью, и насчёт второго у Лондона были большие сомнения. Он также сомневался, что «шашни» были учтены при оформлении эксклюзивных побратимских отношений между Римом и Парижем. Эти клоуны воистину были друг друга достойны…

Каким-то образом появление на горизонте Венеции отрезвило и заземлило Темсона, не оставив и следа от нахлынувшей было лёгкости.

Де Лясен вышел из гримёрки посвежевшим, он на ходу застёгивал запонки, делая вид, что ничего не произошло. Забрал у Темсона оставленные на хранение вещи и цветы, кивком указал следовать за ним. Как и ранее днём, они не обменивались ни словом. На улице де Лясен закурил и предложил Лондону, но тот отказался, хотя тоже хотел. У него в голове всё ещё не укладывалось, как де Лясен мог быть всем тем, чем он был, и при этом поступать так низко, так лицемерно. «По отношению к кому лицемерно?» — невольно спросил себя Темсон и не без труда унял тревогу. Ему ведь не было никакого дела до личной жизни де Лясена, если это не угрожало ничьей безопасности. Вряд ли отношения с Венецией угрожали чему-либо, кроме здравого смысла, дружбы Рима с Парижем и спины последнего.

Докурив, де Лясен махнул таксисту. Он заговорил, когда Темсон устроился на сидении рядом с ним.

— Не хотите поужинать?

— Нет.

— Вы не голодны?

— Нет. А разве вы не готовите дома?

— Как скажете, — пожал плечами Париж и назвал водителю адрес.

Темнота преобразила город за окном. Облака, нависавшие над крышами весь день, наконец брызнули крупной моросью, омывая тротуары, стягивая листья с вековых клёнов. Улицы блестящими реками стремились вдоль пульсировавших светом витрин, светофоры и габаритные огни вспыхивали подобно софитам. От дневного спокойствия не осталось и следа: дождь усиливался с каждой минутой, по лобовому стеклу раздражающе скрипели дворники. Темсон посмотрел на спутника: де Лясен равнодушно созерцал пространство, но, почувствовав чужой взгляд, быстро напустил на себя легкомысленный вид и выдавил улыбку. Прочитать его мысли снова было нельзя, а потому эта перемена настроения казалась совершенно бессмысленной. Лондон напомнил себе, что он здесь не по прихоти — на задании.

Такси остановилось на перекрёстке, из-за чего до парадной пришлось пробежать под дождём, а Темсон умудрился угодить в лужу. Они поднялись на лифте — де Лясен жил на верхнем этаже.

Квартира была слишком большой, особенно для одного человека, однако Темсону выделили отдельную спальню с камином, так что он оставил всякие ремарки при себе. Пока де Лясен готовил для него комнату, он прошёлся по всем незакрытым помещениям, изучил домашнюю библиотеку — скромную по сравнению с его собственной, — и коллекцию пластинок, заглянул на кухню и в столовую; всюду попадались пепельницы, стены украшали импрессионисты и русские авангардисты, тут и там встречались арабские и африканские вещицы, букетики сухоцвета в крошечных вазах. Остановившись на пороге тёмной комнаты, Лондон пошарил рукой в поисках выключателя. Когда свет зажёгся, Темсон невольно фыркнул: ну конечно, у француза была отдельная комната, вмещавшая всё его шмотьё.

— Осматриваетесь? — спросил де Лясен, встав рядом с одним из комодов. Темсон чуть не вздрогнул, но не подал виду.

— Немного. А вы наблюдаете за мной из темноты?

Париж поднял ладонь, над которой парил мерцающий шар.

— Не из темноты, просто этот свет светит мне, а не вам. И не наблюдаю — искал для вас пижаму.

Он продемонстрировал полосатый комплект.

— Почему вы решили, что мне нужна пижама?

— Вряд ли она имеется в вашем тревожном чемоданчике.

— Если одеяло будет не от кутюр, я переживу. Ведь, слава богу, я не француз.

Де Лясен подошёл к нему вплотную и задумчиво оглядел с головы до ног.

— Вы так не любите Париж и Францию, что носите французский костюм и купили сорочку в том же магазине на Елисейских полях, где покупаю их я. — Он вручил Лондону пижаму. — Ваша комната справа, в конце коридора. Ванная напротив. Добро пожаловать.

С этими словами он выключил в гардеробной свет и направился в гостиную. Темсон, возмущённый наблюдениями де Лясена, но ещё сильнее — своей неспособностью ответить на дерзость, побрёл в спальню. В комнате было прохладно, но камин уже начинал её прогревать. Свеже застеленная кровать оказалась мягкой, подушки — пышными. На стуле у небольшого бюро висели полотенца и домашний халат в клетку, на полу покоились тапочки. Было ощущение, что Темсон снова оказался в Ритце. Ему не нужен был весь этот комфорт, он и на полу умел выспаться… В таком случае он мог найти себе и дешёвый отель, где не пришлось бы терпеть издёвки парижанина. Но де Лясен — это работа. «Чёрт, на что не пойдёшь ради задания».

Тщательно проверив комнату на предмет подслушивающих устройств и не обнаружив их, он закрыл свой чемоданчик на ключ и вышел в коридор. Кроме блинчика на обед он больше ничего сегодня не ел, и голод давал о себе знать.

Зазвонил телефон.

— Уже? Как ты быстро… Я? Да нет, просто отдыхаю… Да? Спасибо, спасибо. Я так рад, что ты смогла… Да, конечно! Такой сюрприз. Ты ещё утром сказала, что уедешь сразу после… Конечно, я поверил! К тому же, это такая ерунда. Ну правда, ерунда…

Темсон задержался в дверях гостиной, а затем всё же прошёл в комнату и устроился в кресле у библиотеки, взяв с полки первую попавшуюся книжку.

— Нет, это партнёрша Денара. Я же рассказывал тебе сюжет, они юные влюблённые… Нет, просто это такие движения, танец — это всегда про тела, Ви… Хорошо, в следующий раз так и сделаем. Нет, не шучу, мы будем танцевать балет. Насколько получится… Кстати, да. Ты меня поцарапала, ха-ха!.. Конечно, я заметил!.. Нет, не больно. Но это случилось после того, как я сказал, что буду… Я ни в чём тебя не обвиняю, нет. Послушай, я понимаю… Конечно, мелочь, я не спорю, я не о том… Нет, я не это сказал. Я тебя… Послушай, Ви… Ви. Ви!

Де Лясен медленно выдохнул и положил трубку на рычаг. Обогнув диван, он сел и закурил. Затем взглянул на Темсона.

— Как вам спальня? Жучков не нашлось?

Сразу встал в оборону, острит.

— Спальня как спальня, — ответил Лондон и тут же сменил тему: — Почему вы встречаетесь со своей подругой в отеле?

Глубоко затянувшись, де Лясен стряхнул с сигареты пепел.

— Она привыкла к определённому комфорту.

— Да, я примерно представляю, кто такая Венера Аквальти.

— Ах, вы же наверняка залезли в её мысли.

— Не только.

— И ещё в мой бумажник. Вы положили фотографию башни вверх ногами.

«Да пропади она пропадом».

— Как вы вообще с ней сошлись?

— Как все люди.

— Она считает, что вы недооценили её акт любви? — Париж затушил недокуренную сигарету и промолчал. — Ревнует вас к партнёрше? Она что, не знает, с кем связалась?

— Какие интересные вопросы. Кажется, ревнуете всё-таки вы, — съязвил де Лясен и широко улыбнулся. — Непонятно, правда, кого?

Отчего-то это задело Темсона.

— Ваши намёки оскорбительны.

— Вот как. А вы полагаете, что ваши вопросы — нет? Не припомню, чтобы интересовался вашим мнением. Впрочем, если вы оскорблены, вас никто не задерживает. Не забудьте чемоданчик.

Но Лондон не шелохнулся. Патрис впервые не пытался сгладить углы, не искал перемирия и, кажется, показывал ту жёсткую сторону, которую Темсон видел у него всего пару раз. Для разнообразия и ему можно сгладить очередной угол.

— Давайте перекусим? — предложил он.

— Мне послышалось?..

— Вы же любите готовить.

— Приготовить ужин значит вложить время и силы. Вы верно заметили, мне нравится готовить. От себя, правда, уточню: для друзей. Ну, а вы любите повторять, что мы никакие не друзья, — де Лясен развёл руками. — Я не посмею вас в этом разубеждать.

— Вы же сами предлагали мне…

— Я предлагал вам ресторан — как деловому партнёру и коллеге.

— И многих коллег вы приглашаете переночевать у себя?

Париж, поднявшись с дивана, пристально посмотрел на гостя. Темсон почти не испугался, хотя уже прикинул, как быстрее добраться до входной двери. Но вдруг он снова почувствовал разум де Лясена — не такой пылающий, как на сцене, не такой яркий и гипнотизирующий, но живой, гневный, ощетинившийся от провокаций. Патрис двинулся в его сторону, однако, свернул в коридор и направился в соседнюю комнату.

«Ну его к чёрту! Я устал. Тебя он хоть немного уважает. А теперь ещё и наверняка слышит. Ой, ну и пусть… À toi!»

Его гнев резко отступил перед волнами понимания и любопытства. Поверх сознания словно развернули прозрачную карту с уточняющими деталями. Какие-то мысли дублировали друг друга, какие-то были совершенно новыми суждениями, дополнившими существующие. Темсон, чуя неладное, поспешил за де Лясеном.

В гардеробной у мерцавшего сиреневым светом зеркала стояла Патиш. Она общалась с Патрисом, находившимся в отражении.

— …И ещё Ви. Но с ней хотя бы… О, ну вот и он, тут как тут.

— Отдохни. Набирайся сил на завтра.

— Ох, чёрт, — Патрис хлопнул себя по лбу. — Прости, я не забрал твои вещи.

— Ничего страшного.

— Тебе придётся ходить в моём.

— Ну и что? Это же и мои вещи.

— Удачи. Поцелуй его от меня. Чтоб ему аж противно было.

— Вот ещё. Обойдётся!

— И правда. До скорого!

— До утра!

Патрис исчез, зеркало потухло. В нём отразились Патиш и замерший в дверях Темсон. Одежда Патриса была ей велика, она придерживала рукой спадавшие брюки. Лондон пытался осознать произошедшее. Несмотря на то, что глаза его не обманывали и Патиш действительно разговаривала с Патрисом через зеркало, его мозг воспринял всю эту речь как диалог одного человека с самим собой.

— А куда… Что вы сделали?

Патиш обернулась.

— Превратилась, — ответила она. — Патрис почти целый день развлекал окружающих, танцевал, получил цветы, а следом ревность и обиду от своей возлюбленной. К тому же, общался с вами. Всё это немного изматывает, когда происходит в один день.

— А. Ясно, — сдержанно выдал Темсон. Патиш говорила так спокойно, что ему стало почти что стыдно.

«Он знал, что только в моём присутствии у вас проснётся подобие совести», — самодовольно добавила она про себя, и Лондон, конечно, это услышал. Вслух же она сказала:

— Если вы всё ещё голодны, то моя кухня к вашим услугам. Холодильник забит продуктами. — Темсон не двигался. — Мне нужно переодеться. В отличие от Патриса, я избавлю вас от удовольствия наблюдать за этим процессом.

Лондон сию минуту ретировался в коридор и прислонился к стене. Из гардеробной доносился шорох одежды.

— Как ему удалось блокировать меня? — громко спросил он, не надеясь получить ответ.

— С трудом, — призналась Патиш. Её голос зазвучал приглушённо. — На это ушло очень много сил, их едва хватило на превращение.

— Но как? Он, то есть… вы — не менталисты.

— Вы очень привыкли читать мысли людей. Но Патрис перестал мыслить как отдельно взятый человек с личными суждениями и заслонился разумом общности — города, которым и является. Кажется, в мысли тысячелетних сознаний вам проникнуть гораздо сложнее.

— Разве такое возможно?

Патиш показалась в коридоре. Она закатывала рукава у рубашки, прикрывавшей её ноги до середины бедра.

— Что ж, пришлось отрешиться от человечности. Неприятная штука, скажу я вам. Попробуйте как-нибудь на досуге.

— Но зачем ему это?

Она усмехнулась.

— Вам кажется, что царапины, оставленные женщиной на спине мужчины — дурной тон. А я считаю, что читать мои мысли, а затем вытирать о меня ноги — грубо и некрасиво.

Темсон ничего не говорил, пытаясь услышать в мыслях какой-то подтон её слов. Она же всё это не серьёзно, верно?

— Но знаете, что самое интересное? — непринуждённо продолжила она. — Я никогда ничего от вас не скрывала, будь то неприязнь или симпатия. И на этом фоне Патрису удалось вас заинтриговать. Вы восприняли его непроницаемость как личное оскорбление, наверное, решили, что он заманивает вас в ловушку, решили действовать на опережение.

Не может быть. Это был обман. Он обманул самого себя. Повёлся, сам придумал себе врага, заподозрил пустышку. Де Лясены нашли уязвимость, подсунули то, на что он, опытный, чуткий разведчик, стопроцентно купится…

Лондон стиснул челюсти.

— И что, теперь вы мне мстите чтением лекций из-за того, что мы не друзья? Манипулируете чувством вины?

Патиш склонила голову к плечу. Разглядывая его лицо, она вздохнула.

— Вы поистине удивительный, месье Темсон. Вам открыт всякий разум — кроме вашего собственного… Добрых снов!

Она ушла на кухню, включила радио. Темсон, заметив, что неподвижно стоит посреди коридора и бессловесно пытается донести до неё свои мысли, отправился в спальню. Всё это время в его руках была книжка, взятая с полки в гостиной. Не найдя занятия лучше, он опустился на ковёр у кровати и, полностью отрешившись от внешнего мира, принялся читать.

Текст был на французском, но чувствовалось, что это просто очень хороший перевод с английского. Воспоминания какого-то писателя или журналиста о приключениях в Париже, явно перемешанные с вымыслом. Иногда он закрывал глаза, но продолжал видеть строчки, их словно озвучивал какой-то до боли знакомый, надоедливо-доброжелательный голос. Он почему-то подумал, что если бы книгу читал про себя кто-нибудь из де Лясенов, то для него, Темсона, это было бы словно чтение вслух…

Он задремал. Когда проснулся, даже не посмотрев на часы, понял, что уже ночь: радио на кухне молчало. Он поднялся с пола, разминая страшно затёкшую спину и онемевшие ноги. В горле пересохло; одновременно захотелось курить. «Надо выпить чаю. И никаких сигарет». Он переоделся в нелепую полосатую пижаму, накинул сверху халат и отправился на кухню.

В холле были погашены бра, под потолком мерно парили шарики света; в гостиной и столовой было темно, но волшебный свет, как нарочно, озарял кухню. Один шар индивидуально подсвечивал листок со словом frigo !, обведённым в кружок и подчёркнутым двумя линиями. Фыркнув на листок, Темсон всё-таки открыл холодильник, нашёл солёную рыбу, уложил её на крохотный кусочек багета и поставил чайник.

За чаем он заметил, что огоньки ритмично подрагивают, иногда ускоряются и замедляются, но сохраняют общий темп. Ему пришло в голову, что ритм похож на сердцебиение. Тогда он попытался найти источник, мысленно прошёл холлом назад, заглянул в гардеробную и спальню. Сознание Патиш откликнулось взрывом смеха. Она с кем-то разговаривала. Но почему он не слышал её голоса? Да нет, слышал, слышал, конечно; он то и дело принимал мысли окружающих за слуховые галлюцинации…

«Он никогда этого не сделает! Но представь! Только представь его лицо! Боже, если он отпустит кудри, все подумают, что это парик!.. Ах, мда… Да уж конечно стесняется. Как это — у хладнокровного Темсона мягкие кудряшки. Все так и захотят потрогать… Зато каким он был дэнди, просто с ума сойти! Правда, без седины… Увы. О, но ему идёт, ещё как идёт!.. Ну нет, он не захочет с нами поехать. Даже спрашивать не буду, и так понятно. Надо было раньше думать. Но мне иногда кажется, что причина всё же не в тебе и не во мне. Просто бывает — вот так…»

Разговор смолк. У Темсона нервно дёрнулся глаз. Залпом допив чай, он решительно направился в свою комнату. Но по пути заметил свет под дверью хозяйской спальни. Как это часто случалось в обществе де Лясенов, Темсон уступил порыву.

Он вежливо постучал, нажал на дверную ручку и та поддалась. Приоткрыв дверь, он ещё не решался зайти.

— Я хотел бы поговорить с вами. Мои слова и поступки кажутся вам нелогичными, но на самом деле… Де Лясен?..

Он услышал глубокое, сосредоточенное сопение и всё-таки заглянул в спальню. Патиш спала.

Спала! Вот в чём дело. Он слышал её мысли из сновидения. Единственным утешением в этой ситуации было то, что де Лясен не видела, каким идиотом он себя выставил.

По всей видимости, она уснула за чтением. Приблизившись к кровати, он осторожно забрал книгу из её рук, расправил замявшиеся страницы и вложил закладку. Во сне Патиш улыбалась. Он поправил сбившееся одеяло и выключил ночник, но после, вместо того чтобы уйти к себе, сел на край кровати. Он прислушался к спящему сознанию и покорился его успокаивающей гравитации. Все обиды и неловкость остались в прошлом, чувство защищённости вытеснило страх быть естественным и оттого отвергнутым. На душе впервые за несколько лет было так спокойно и…

…Тепло. Пахло кофе и выпечкой. И ещё каким-то до боли знакомым, ненавязчивым парфюмом. Темсон открыл глаза. Кажется, было распахнуто окно — веяло свежим воздухом, по потолку бежал робкий луч осеннего солнца. Он потянулся к тумбочке за очками, которые положил на книжку, почувствовал, как приятно давит пышное одеяло. Выбираться из кровати не хотелось.

— Доброе утро, месье Темсон! — весело позвала Патиш.

Он рывком сел на постели и уставился на неё. Париж была в фартуке поверх пижамы, на щеке виднелся белый штрих муки. Она подкатила сервировочный столик: на нём ехали, дребезжа, кофейник, молочник, чашки и свежие слоёные булки, от которых шёл пар.

Тут Лондон понял, что это была не его спальня.

— Какого чёрта…

— Под утро я обнаружила, что вы уютно устроились у меня в ногах, — объяснила она и лукаво улыбнулась. — И даже не храпите во сне.

Темсон заозирался.

— А где спали вы?

— В своей кровати. В отличие от вас.

Она была жутко довольна собой.

— Что… Почему вы меня не разбудили?

— И пропустить такое зрелище? Вот ещё. Но вы не волнуйтесь, у меня нет на вас компромата. Лучше угощайтесь булочками!

Сняв фартук, она закрыла окно. Темсон, пытаясь справиться с шоком, вылез из-под одеяла и всё-таки взял со столика кофе и слойку с шоколадом. Патиш села с чашкой на кровать и с удовольствием вдохнула аромат. Внезапно Лондон представил, как Париж просыпается ни свет ни заря, топает впотьмах на кухню, замешивает и раскатывает тесто, и всё это ради того, чтобы угодить наконец капризному гостю…

Однако вместо лаконичного «спасибо» он сказал:

— Не стоило так рано вставать ради… булочек.

Патиш поджала губы, но не выдержала и рассмеялась, едва не завалившись на бок.

— Что смешного? — угрюмо спросил он. Она захохотала пуще прежнего. Темсон уловил её ломаную, искрящуюся мысль.

«Патрис делает тесто заранее и замораживает… я пользуюсь… заготовками! Но очень мило! Что и это… вы приняли на свой счёт!»

— И всё-таки… — попытался возразить он, но Париж его не слышала. Лондон повторил громче: — Всё-таки вы их испекли. И принесли мне кофе в постель.

— Ну да. — Де Лясен умолкла, в уголках её глаз блестели слёзы, губы то и дело растягивались в неконтролируемую улыбку. — Ах, как романтично звучит: кофе в постель!

— Почему вы так странно себя ведёте? — сам не зная отчего рассердился Темсон. — Вы много лет твердили мне про честность и прямоту, но постоянно юлите и кокетничаете.

— О-ля-ля… — Патиш больше не улыбалась. Она выпила свой кофе, поставила пустую чашку на столик. — Иногда мне кажется, что вы не телепат, а только прикидываетесь.

Де Лясен хотела сказать что-то ещё, но покачала головой и вышла из спальни. Лондон потерянно смотрел ей вслед. Прямо сейчас он и правда словно лишился своего дара, его собственные хаотичные мысли стремительно рассредотачивались под неумолимым катком логики. Как он умудрился меньше чем за сутки достать сразу двух де Лясенов? Он принимал их терпение и прощение как должное — потому что никогда не было иначе, потому что… ну, это ведь Париж.

Пусть он почувствует себя глупо, пусть она над ним в очередной раз посмеётся. Пришло время поставить в этом затянувшемся диалоге точку. Он переступит через гордость и извинится перед ней вслух — прямо сейчас. Она ведь именно этого наверняка ждёт — что ж, ему не сложно.

Лондон встал с кровати, вышел вслед за Патиш. Шум раздавался из гардеробной, и он заглянул туда.

— Слушайте, де Лясен…

— Да?

Он смотрел во все глаза на то, как, не заметив его, исчезает из отражения Патиш. У зеркала стоял Патрис.

— Вы что-то хотели, Темсон?

— Да, но…

Де Лясен понимающе улыбнулся.

— Мне не скажете, верно?

Лондон и сам был в этом уверен минуту назад. Но, набравшись храбрости, снова последовал порыву.

— Скажу. Вы ведь тоже де Лясен... Так вот, я подумал... Давайте перейдём на «ты»?

Сердце Лондона пропустило удар. Почему-то почувствовав, будто застигнут врасплох, он медленно опустился на место. Выровнял дыхание, призвал рассудок из пучины нахлынувших чувств, сморгнул слёзы… Слёзы? Что за нелепость?! Спешно утерев глаза и поправив на носу очки, он отточенными движениями, на счёт, проверил содержимое карманов, спрятал программку, одёрнул пиджак, пригладил волосы, поправил галстук.

Артистов вызвали на поклон ещё раз, после того как занавес опустился, но де Лясена среди них уже не было. Вспыхнула люстра, был объявлен антракт, и публика потянулась к выходам из зала. Темсон покинул свою ложу, миновал группку зрителей и, кажется, впервые сам закрывался от чужих мыслей, желая распробовать, рассмотреть и понять своё собственное ликование. Он немного заплутал, перепутав ярусы, но в итоге попал в коридор, который вёл к раздевалкам.

Де Лясен стоял у своей гримёрки с букетом цветов, перед ним кокетничала некая девица, на которую Темсон сперва не обратил внимания, из вежливости сбавив шаг и не подходя слишком близко. Но острый слух, развитый в годы активной разведки, зацепился за какие-то слова, и вот Лондон уже погрузился в мысли этой женщины, и чем больше слышал их, тем сильнее хотел вмешаться в разговор. Она осыпала Патриса довольно банальными комплиментами, небанальные, но неприличные, слава всем богам, оставляя при себе.

— Ты такой лохматый… Это ведь парик?

— Конечно. Тебе не нравится?

— Нет. Короткие тебе идут больше.

— Как жаль, я как раз подумал отпустить…

Заметив Темсона, де Лясен что-то шепнул ей, но она ответила:

— Ну конечно, ты же весь день репетировал! Не переживай. Я задержалась только ради твоего выступления! Теперь точно пора, там уже наверняка такси… Ты был великолепен, Пи! Чао!